Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 ноября 2025 года присвоены названия 20 объектам зеленых насаждений в разных районах Санкт-Петербурга.

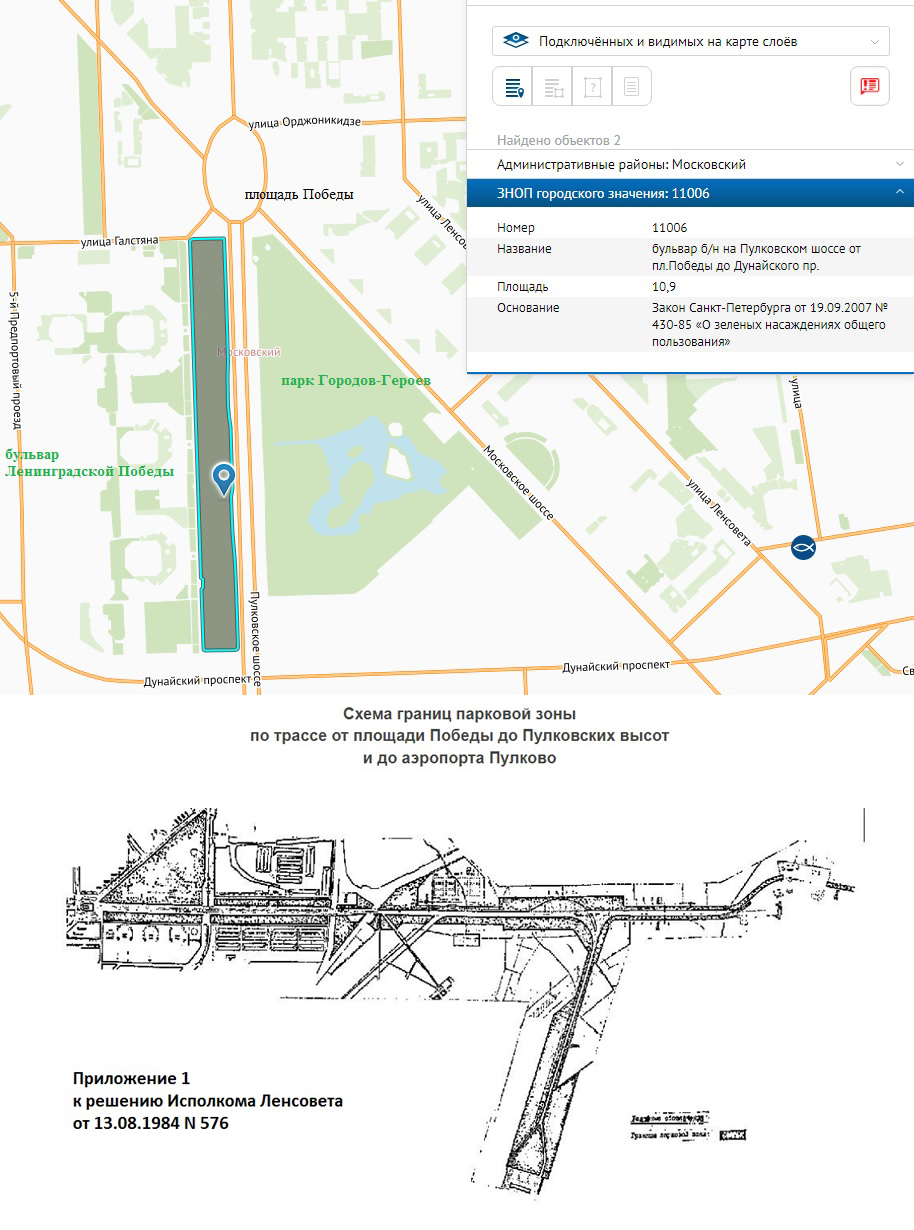

Бульвару, проходящему на Пулковском шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта, присвоено название бульвар Ленинградской Победы. Он идет напротив парка Городов-Героев. По изначальному замыслу, изложенному в решении Ленгорисполкома от 13.08.1984 № 576 «О создании парковой зоны по трассе от площади Победы до Пулковских высот и аэропорта Пулково», предполагалось включить в территорию парковой зоны, посвященной истории и героической защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, строящийся парк Городов-Героев, заложенную памятную рощу - 280 лет Ленинграду, памятную рощу из 900 дубов - символ мужества и стойкости ленинградцев в суровые годы блокады, а также земли, примыкающие к обеим сторонам Пулковского шоссе и дороге на аэропорт шириной в среднем 50 метров, с целью их последующего благоустройства и озеленения по единому архитектурно-художественному замыслу". В эту территорию входил и нынешний бульвар Ленинградской Победы.

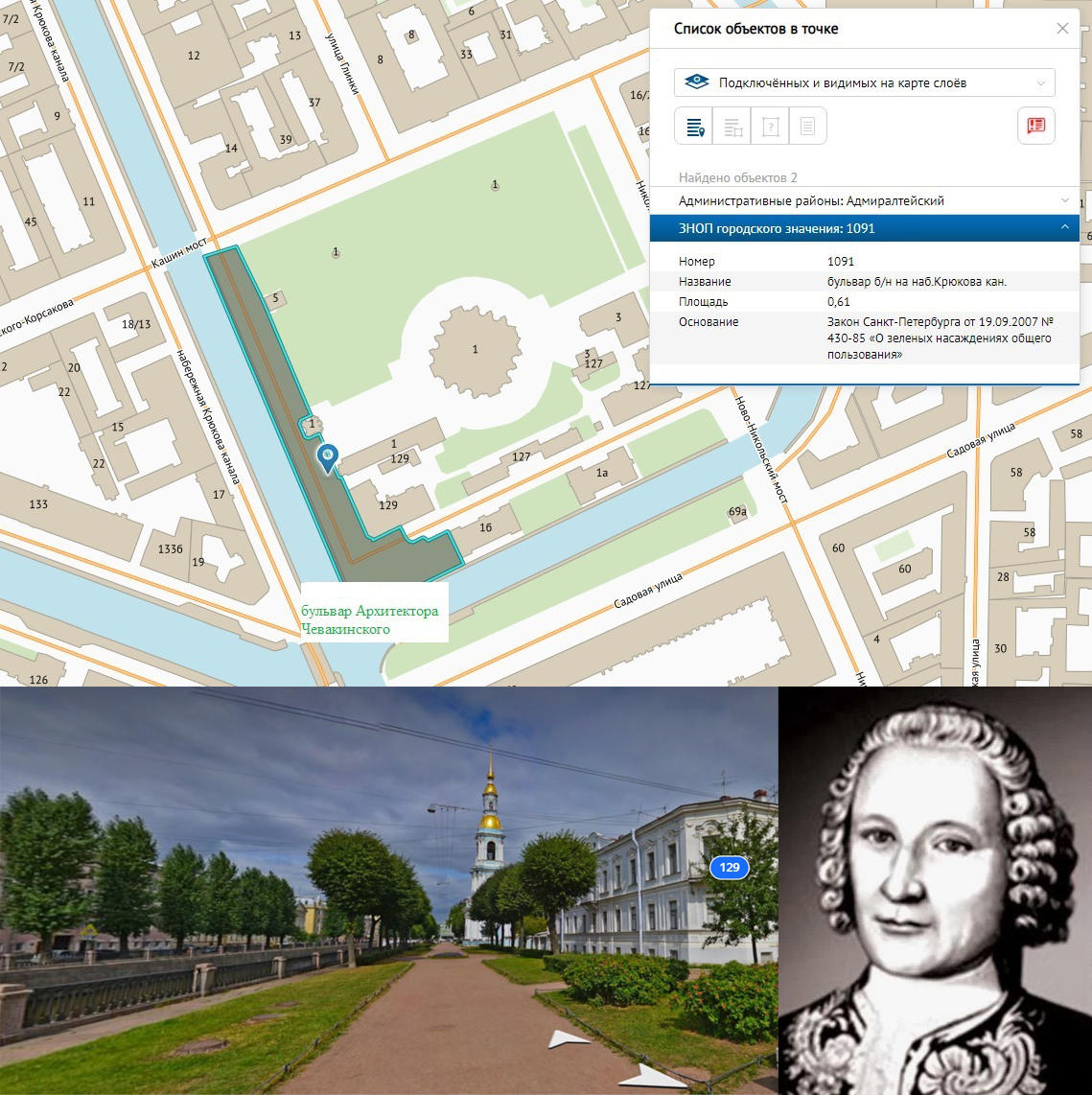

В названии бульвара Архитектора Чевакинского, который проходит по восточной набережной Крюкова канала у Никольского Морского собора, увековечено имя создателя этого храма, выдающегося зодчего XVIII в. Саввы Ивановича Чевакинского, работавшего в стиле елизаветинского барокко. Родился он в селе Вешки Тверской губернии, творческую деятельность начал в 1739 г. Чевакинский занимал должность главного архитектора Адмиралтейств-коллегии в 1741-1767 гг., работал над комплексом Новой Голландии, в 1745-1760 гг. был архитектором в Царском Селе. В Санкт-Петербурге он проживал в доме собственной постройки (Галерная ул., 58, перестроен).

Морской Никольский собор с прекрасной колокольней (Никольская пл., 1) – крупнейшее произведение Чевакинского. В Петербурге сохранились также построенные им дворец Шереметевых (наб. р. Фонтанки, 34) и особняк Шувалова (Итальянская ул., 25).

С.И. Чевакинский похоронен в фамильном склепе в селе Выдропужск (современная Тверская область).

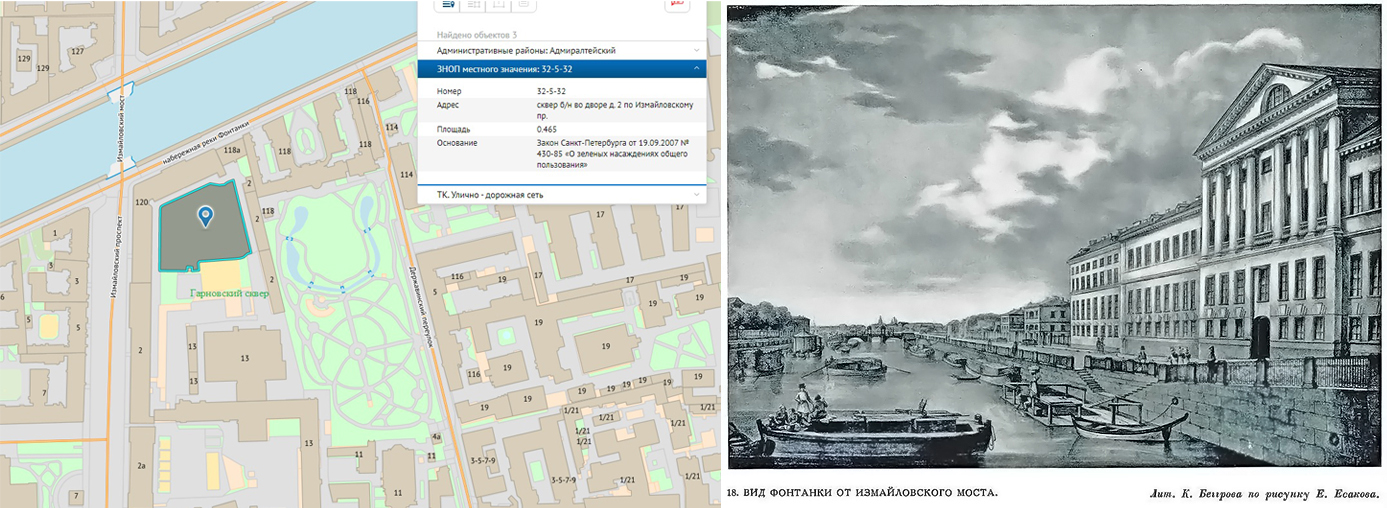

Гарновский сквер, расположившийся во дворе дома № 120 по набережной реки Фонтанки, получил название в память о Гарновских казармах лейб-гвардии Измайловского полка, которые занимали также смежный дом № 2 по Измайловскому проспекту. Это название закрепилось в народе по фамилии Михаила Гарновского, бывшего владельца огромного дома на Фонтанке, который и был перестроен для казарм в начале XIX в. по проекту Луиджи Руска. Современный Советский переулок, выходящий к кварталу казарм с юга, с начала XIX в. до 1921 г. носил название Гарновская улица или Гарновский переулок.

Гарновский, сделав с молодости блестящую карьеру в качестве адъютанта всесильного Потёмкина, конец жизни провел в нищете. Его великолепный дом был выкуплен в казну, но полученных 100 000 рублей не хватило для уплаты всех долгов. Этот дом граничил с усадьбой Гавриила Романовича Державина, который не раз обращал к своему соседу язвительные эпиграммы. Одна из них, о преврашении "чертогов" в "конски стойла", стала пророческой.

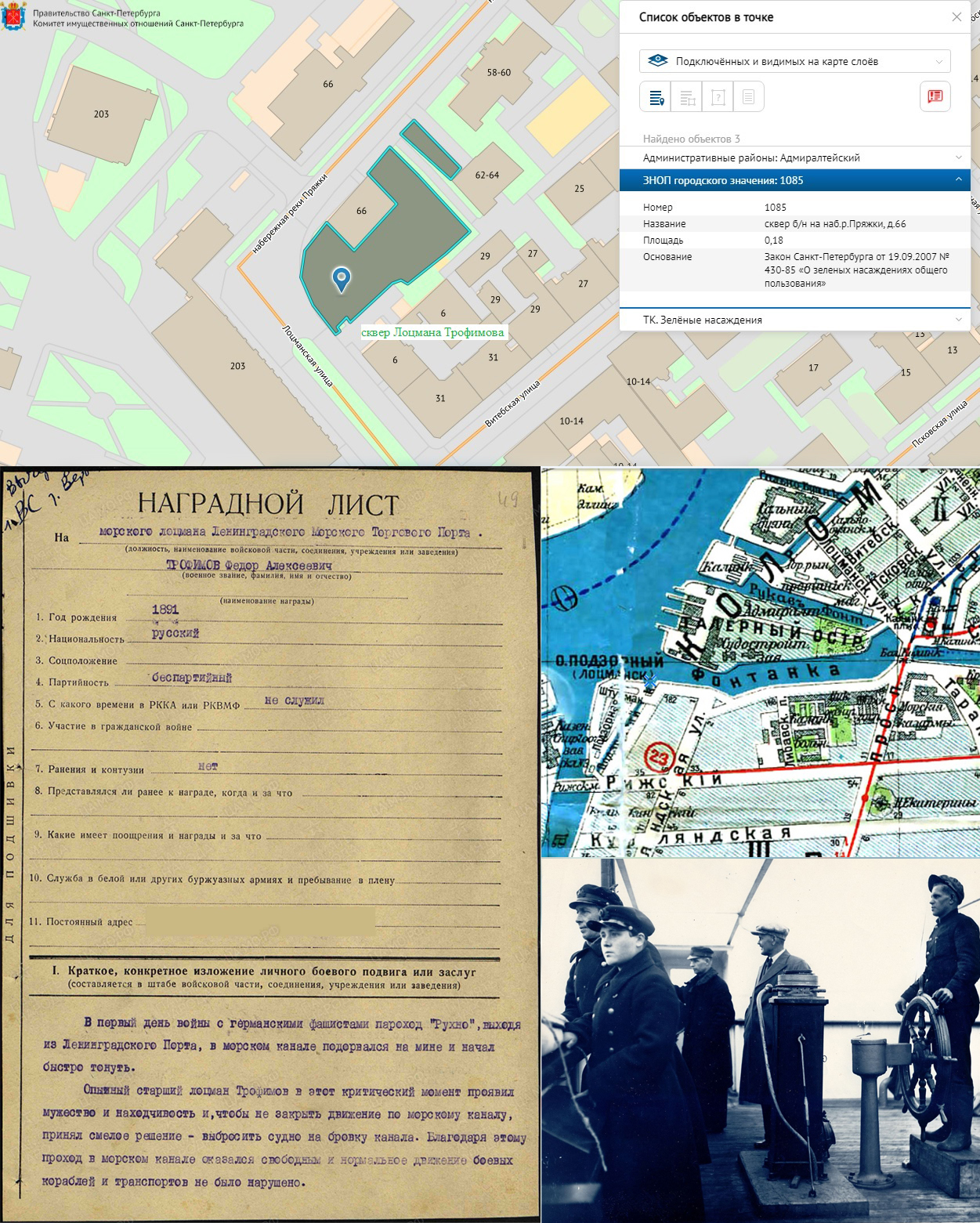

сквер Лоцмана Трофимова, который находится на пересечении Лоцманской улицы и набережной реки Пряжки, назван в честь Фёдора Алексеевича Трофимова (1891-1961), уроженца деревни Черная Лахта Петергофского уезда, который начал свою лоцманскую службу еще в Петрограде, в 1914 г. В период советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Фёдор Трофимов участвовал в проводках боевых кораблей на Балтике. 22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, старший лоцман Ленинградского торгового порта Трофимов спас Морской канал от блокирования подорвавшимся на мине пароходом, за что был награжден медалью "За боевые заслуги". До выхода на пенсию он трудился лоцманом и проживал на Лоцманском острове (он же Подзорный), который находился в устье Фонтанки, а ныне слился с Безымянным островом. Лоцманская слобода, которой обязаны своим названием и остров, и улица, находилась в этих местах с XVIII века.

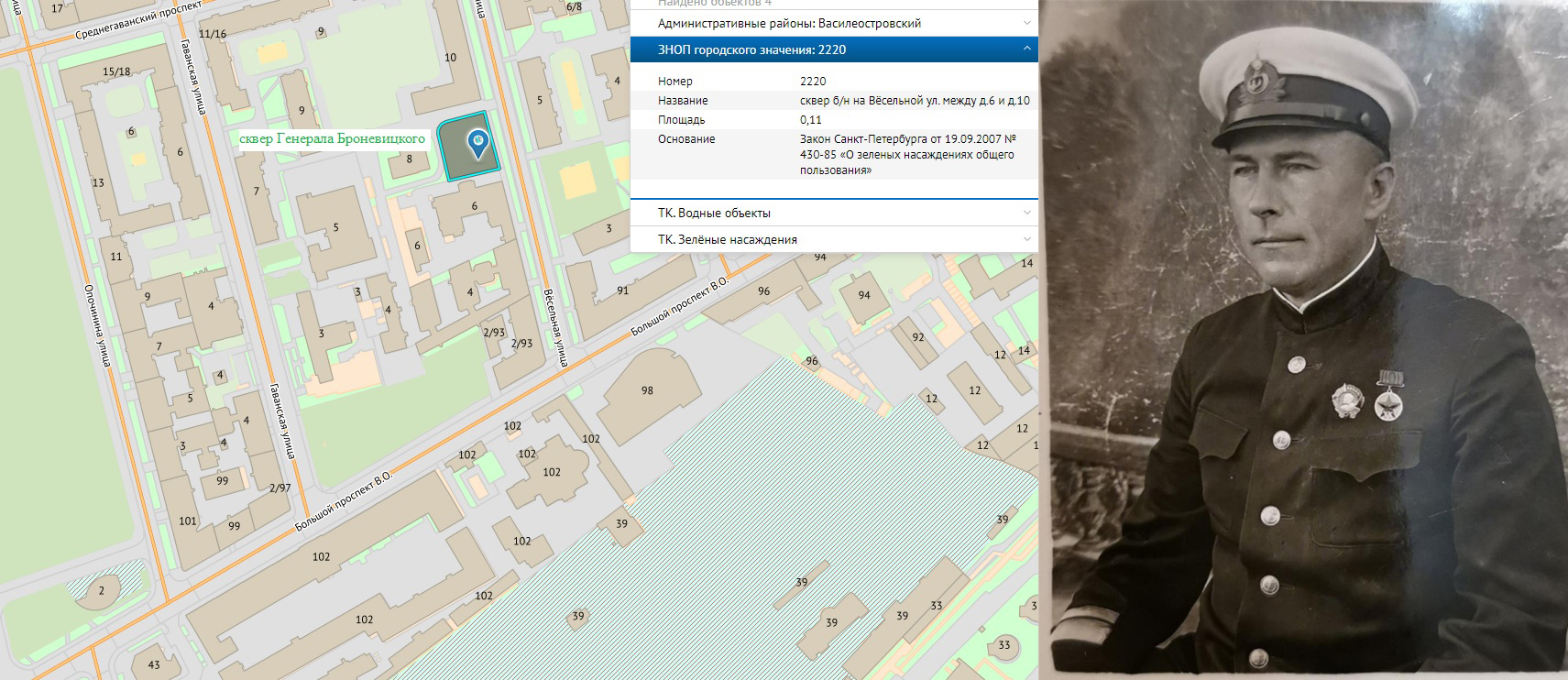

В Гавани, между домами № 6 и № 10 по Вёсельной улице, появился сквер Генерала Броневицкого. Он получил имя в честь участника трех войн, генерал-майора береговой службы Петра Семёновича Броневицкого (1891-1949), возглавляшего в годы Великой Отечественной войны знаменитую Соловецкую школу юнг.

Петр Броневицкий родился и вырос в белорусском городе Слуцке, в 1912 г. приехал в Петербург и после ускоренного обучения в Кронштадтской машинной школе был зачислен в Гвардейский флотский экипаж и служил машинистом на императорской яхте «Штандарт» (1913-1914). С батальоном экипажа он участвовал в боевых действиях на сухопутных фронтах Первой мировой войны, в 1915 г. был награжден солдатским Георгиевским крестом IV степени. В 1918-1920 гг. Броневицкий был комиссаром Учебного отряда подводного плавания в Петрограде, в 1920-1924 гг. - командиром и комиссаром Военно-морской стрелковой школы в Ораниенбауме, Школы рулевых сигнальщиков и судовых содержателей, Балтийского флотского экипажа. В 1925-1930 гг. он обучался в Военно-морской академии.

В 1931-1939 гг. П.С. Броневицкий вновь возглавлял Учебный отряд подводного плавания ВМС РККА им. С. М. Кирова, располагавшийся на Васильевском острове в Дерябинских казармах (Большой пр. В.О., д. 102), неподалеку от сквера, названного в его честь. В 1939 г. возглавлял Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе (ныне Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт).

В 1940-1945 гг. Броневицкий был комендантом Соловецких островов и командовал Учебным отрядом Северного флота, при котором и была создана Соловецкая школа юнг.

За годы службы в ВМФ СССР П.С. Броневицкий был удостоен двух орденов Ленина (1939, 1945), двух орденов Красного Знамени (1944, 1948), ордена Красной Звезды (1943). Он похоронен на Серафимовском кладбище.

Источник фотографии: Семейный архив

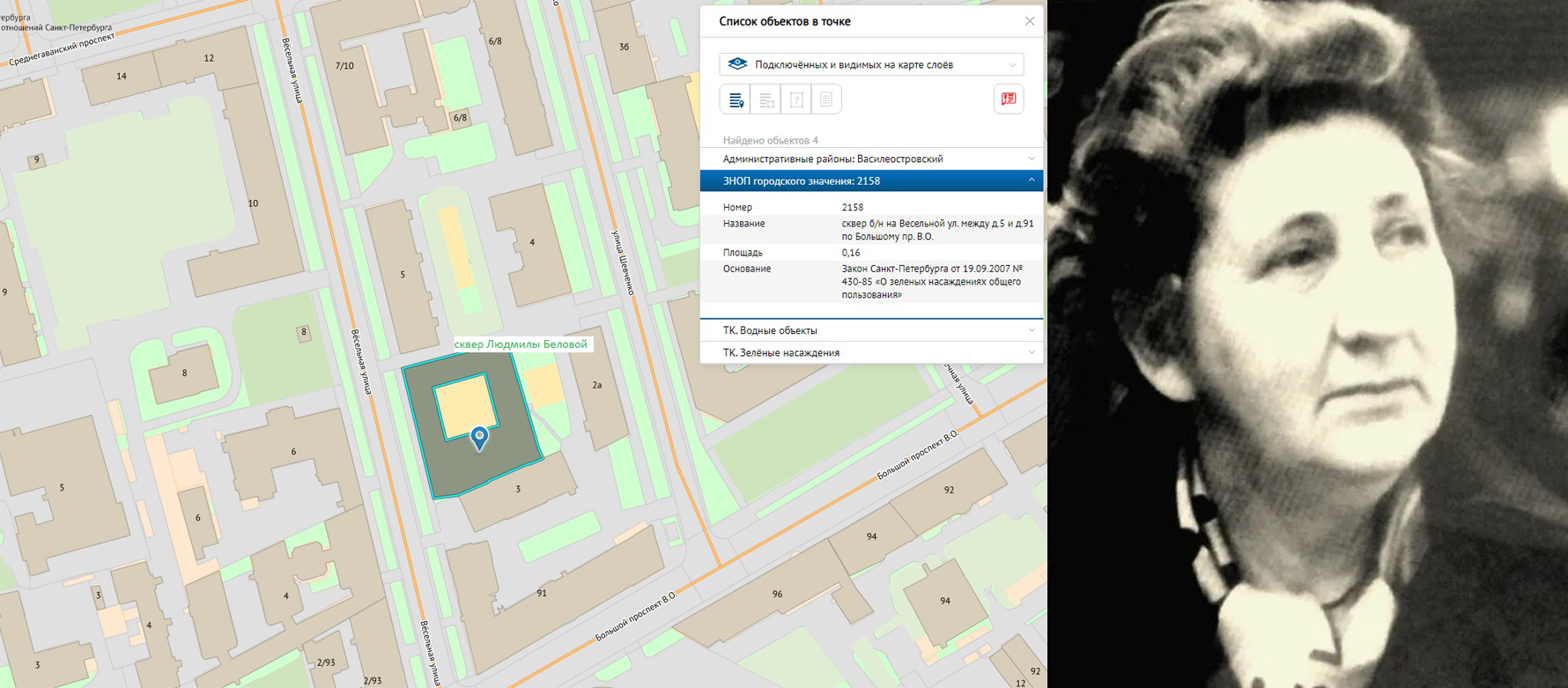

Буквально через дорогу от сквера Генерала Броневицкого появился сквер Людмилы Беловой, который находится южнее дома № 5 по Вёсельной улице. Он обрел имя в честь Людмилы Николаевны Беловой (1924-1993), многолетнего директора Государственного музея истории Ленинграда в 1954-1987 гг., проживавшей на Вёсельной улице в соседнем доме № 10.

Л.Н. Белова родилась в Ленинграде, здесь провела первый год блокады (училась в школе, затем работала воспитателем в детском саду). В 1945 г. она вернулась в Ленинград из эвакуации, после окончания исторического факультета Ленинградского государственного педагогического института имени М.Н. Покровского работала в Государственной инспекции по охране памятников истории и культуры, в Центральном хранилище музейных фондов пригородных дворцов Ленинграда.

В 1954 г. Людмила Белова возглавила Государственный музей истории Ленинграда (ныне – Государственный музей истории Санкт-Петербурга). Музей, базирующийся в Петропавловской крепости, был возрожден и встал в один ряд с самыми известными музеями СССР. Были созданы основные экспозиции по истории города дореволюционного и советского периода, заложен основной принцип комплексного развития музея. В 1974 году ГМИЛ был объявлен научно-методическим центром по теории и практике музейного дела.

Л.Н. Белова была заместителем председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом Совета музеев истории и археологии ЮНЕСКО, депутатом Ленинградского городского Совета. Петербургские топонимисты глубоко признательны Людмиле Николаевне за ее самоотверженную деятельность в Комиссии по наименованию улиц и объектов местного подчинения при Ленгорисполкоме, в которой она состояла в 1961-1987 гг. (с 1966 г. - на должности заместителя председателя).

Л.Н. Белова покоится на Богословском кладбище.

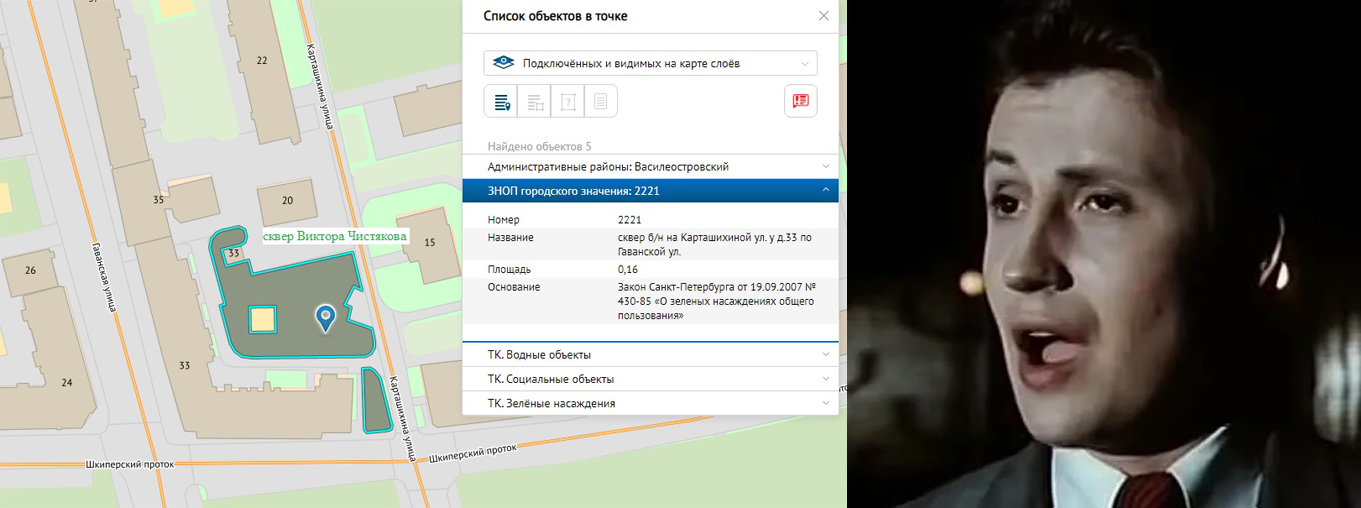

Еще один сквер, получивший название в честь жителя Гавани, находится у дома № 33 по Гаванской улице. Это сквер Виктора Чистякова, названный в честь проживавшего в этом доме Виктора Ивановича Чистякова (1943-1972), обретшего всесоюзную известность в качестве музыкального пародиста.

Виктор Чистяков родился в блокадном Ленинграде, в 1966 г. окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В 1966-1968 гг. он служил в Ленинградском драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, в 1968 г. начал эстрадную карьеру в качестве пародиста. Обладая уникальными вокальными данными, он быстро обрел огромную популярность, его номер «Радиоконцерт по заявкам» остался непревзойденным образцом музыкальной пародии.

В 1972 году В.И. Чистяков погиб в авиакатастрофе, не дожив до своего 29-летия. Он похоронен на Богословском кладбище.

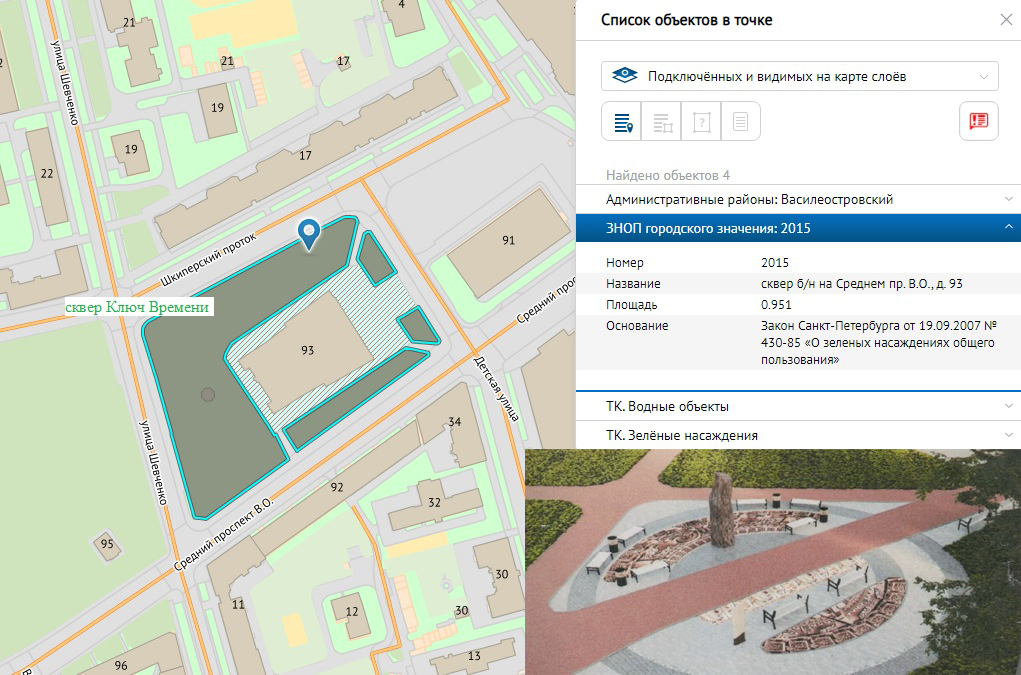

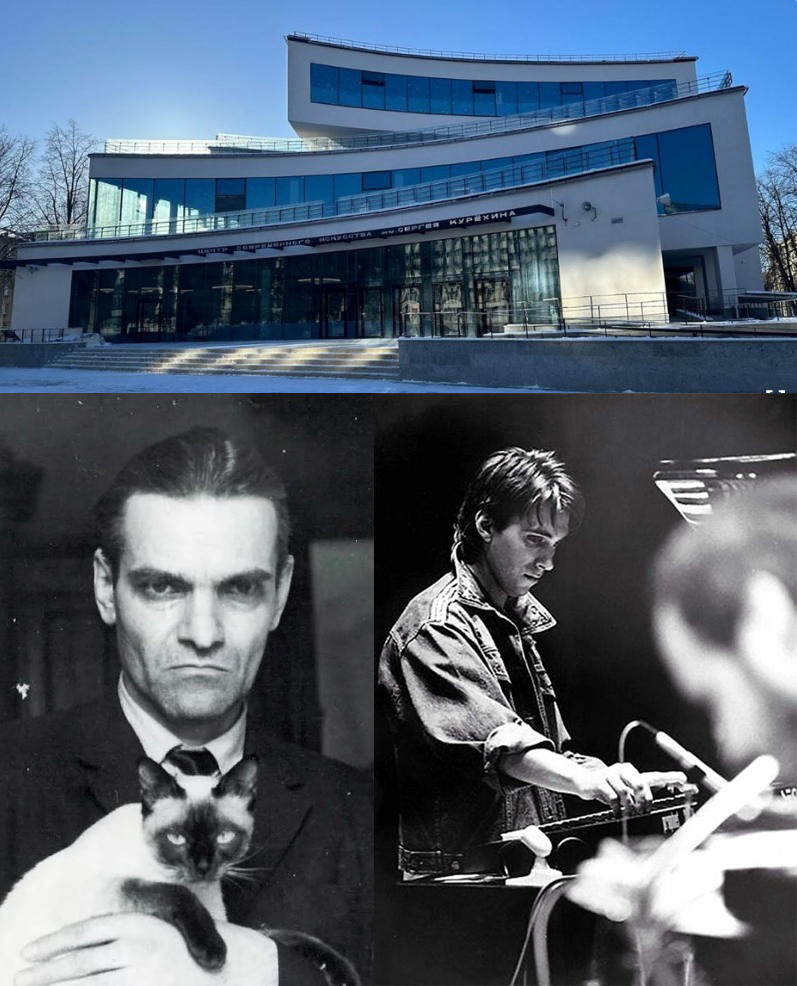

Четвертым гаванским сквером, получившим на днях собственное имя, стал сквер, окружающий новое здание Центра современного искусства имени Сергея Курёхина на Среднем проспекте В.О., д. 93. В названии сквера Ключ Времени содержатся отсылки как к курехинскому центру, так и к будущему оформлению зеленой территории, в котором использованы мотивы древних цивилизаций Центральной Америки и календаря индейцев майя. Ведь на Васильевском острове трудился замечательный ученый Юрий Кнорозов, первым нашедший ключ к расшифровке письменности майя. В то же время слово "ключ" имеет и музыкальный смысл, а словосочетание "ключ времени" звучит вполне в духе творческих исканий Курёхина, одного из самых интересных деятелей российской музыкальной культуры конца XX века.

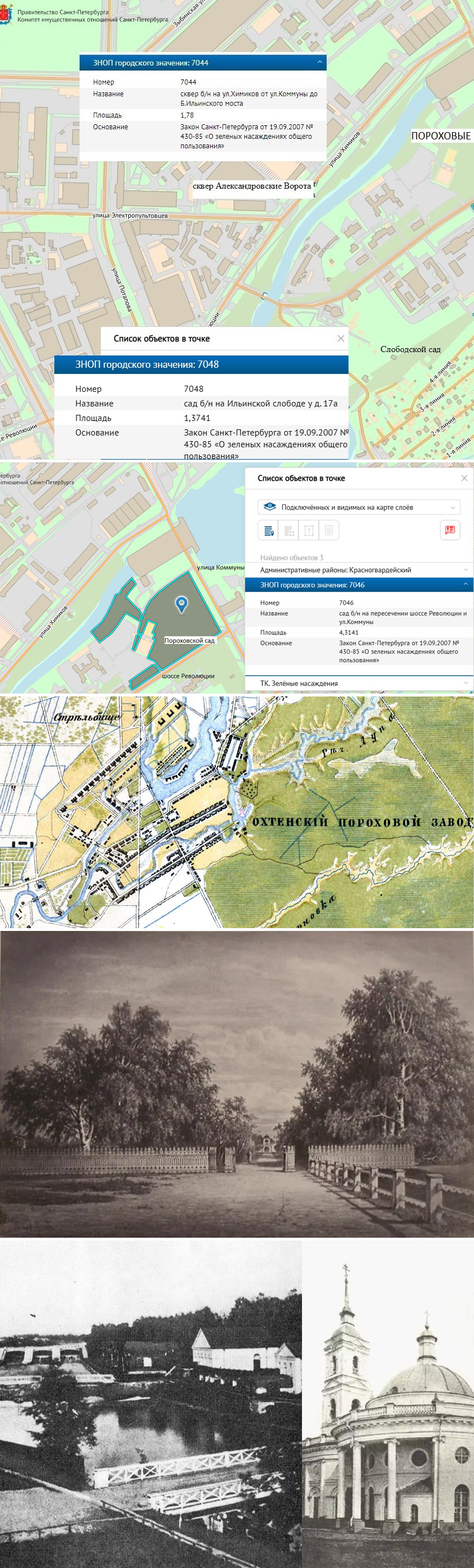

Сразу три зеленых объекта получили названия на Пороховых. Эта местность ведет свое название от Охтинского порохового завода, основанного в 1715 г. на реках Охте и Лубье, одного из старейших промышленных предприятий Петербурга. С ним связано также название Пороховского кладбища и Большой Пороховской улицы, а современное шоссе Революции до 1922 г. называлось Пороховское шоссе. В 1922 г. завод перешел на выпуск химической продукции, в 1927 г. превратился в Охтинский химический завод (впоследствии – комбинат). Его наследник, завод «Пластполимер» (ныне закрыт) до недавнего времени располагался по адресу ул. Коммуны, д. 67, на исторической территории порохового завода.

Пороховской топонимический "куст" пополнил Пороховской сад, расположенный на пересечении шоссе Революции и улицы Коммуны. Здесь сохранилось здание вододействующей пороховой крутильни, находится памятный знак 250-летия завода и заводская плотина на Охте.

От Большого Ильинского моста до плотины завода вдоль реки Охты тянется сквер Александровские Ворота, наименованный по находящимся в нем Александровским воротам Охтинских пороховых заводов. Они были построены в 1805 г. по проекту Ф.И. Демерцова и представляли собой парадный въезд на территорию заводов. Название ворот связано с именем императора Александра I, лично посетившего пороховой завод после трагического случая в 1803 г., когда при взрыве погибли 18 рабочих. Император назначил пенсии семьям погибших работников и отдал распоряжения о перестройке предприятия.

В 1722 г. на Охтинском пороховом заводе была освящена первая (деревянная) церковь во имя св. Пророка Илии. В 1780-е годы она была перестроена в камне и сейчас является объектом культурного наследия. По Ильинской церкви и получила свое наименование прилегавшая к ней Ильинская слобода, в которой селились работники порохового завода. Ее имя сохранилось в наименовании существующего проезда, который так и называется - Ильинская слобода. Рядом находится теперь Слободской сад.

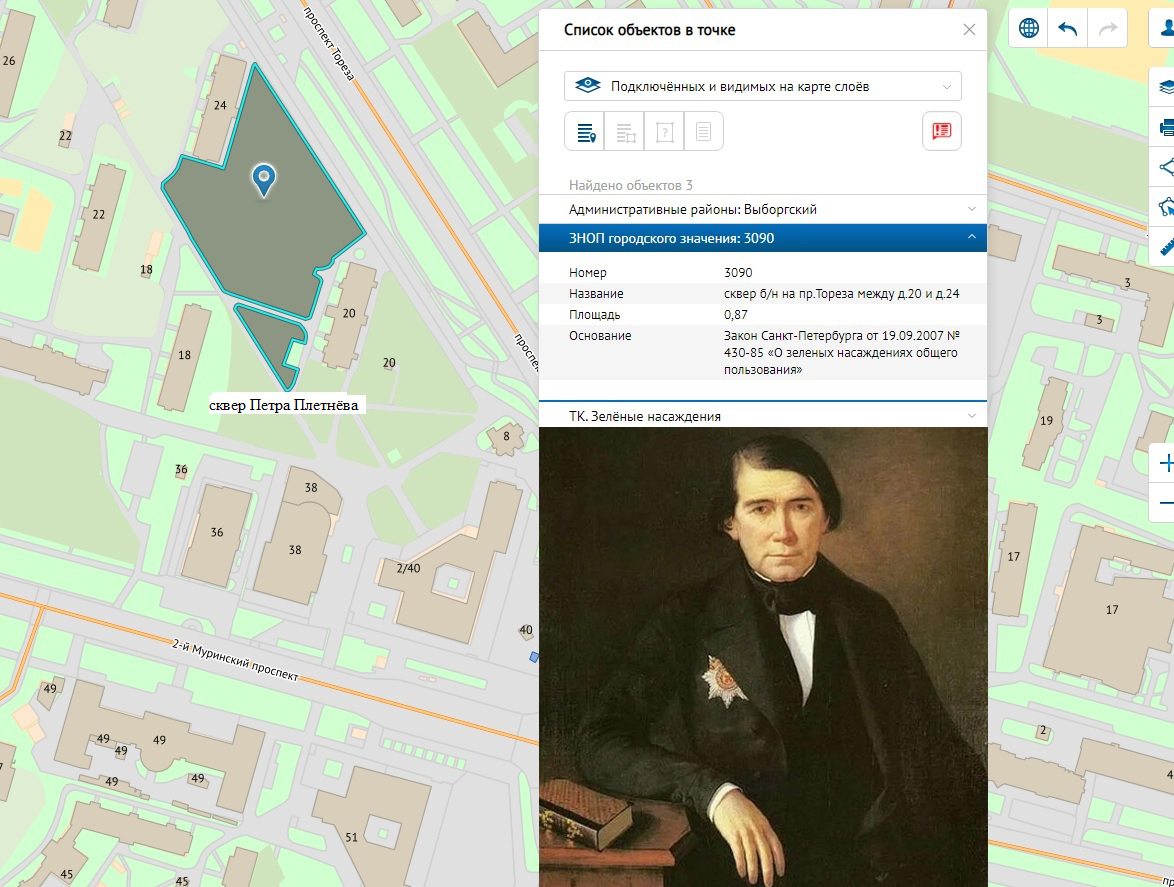

На другой старинной петербургской окраине, в Лесном, появился сквер Петра Плетнёва. Он назван в честь Петра Александровича Плетнёва (1792-1865), оставившего заметный след в русской словесности. Пётр Плетнёв – уроженец Бежецкого уезда Тверской губернии. Он окончил Главный педагогический институт, работал учителем словесности, в том числе в Благородном пансионе. С 1828 г. преподавал литературу наследнику российского престола цесаревичу Александру Николаевичу и великим княжнам. С 1832 г. Плетнёв – профессор словесности в Санкт-Петербургском университете, в 1840-1861 гг. - ректор Университета.

С 1841 г. – академик Петербургской академии наук. Пётр Александрович был тонким знатоком литературы, талантливым критиком и журналистом, сам писал стихи. Тесная дружба связывала его с Пушкиным, Дельвигом, Кюхельбекером, Баратынским. С 1824 г. он совместно с Пушкиным и Дельвигом редактировал литературный журнал «Северные цветы», с 1836 г. сотрудничал с Пушкиным в журнале «Современник», после смерти великого поэта был редактором этого журнала до 1846 г.

Сквер Петра Плетнёва находится между домами № 20 и № 24 по пр. Тореза. Неподалеку, рядом со Спасской мызой (в начале современного пр. Непокорённых) Пётр Плетнев на протяжении 30 лет снимал дачу, на которой бывали многие его друзья-писатели, в том числе и Пушкин, и Вяземский. Плетнёв с полным правом мог сказать о себе и Пушкине: "я был для него всем: и родственником, и другом, и издателем, и кассиром". Александр Сергеевич посвятил Петру Александровичу своего "Евгения Онегина"; этот знаменитый роман в стихах Плетнёв издавал совершенно бескорыстно.

Не мысля гордый свет забавить,

Вниманье дружбы возлюбя,

Хотел бы я тебе представить

Залог достойнее тебя,

Достойнее души прекрасной,

Святой исполненной мечты,

Поэзии живой и ясной,

Высоких дум и простоты...

Пётр Александрович Плетнёв покоится на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

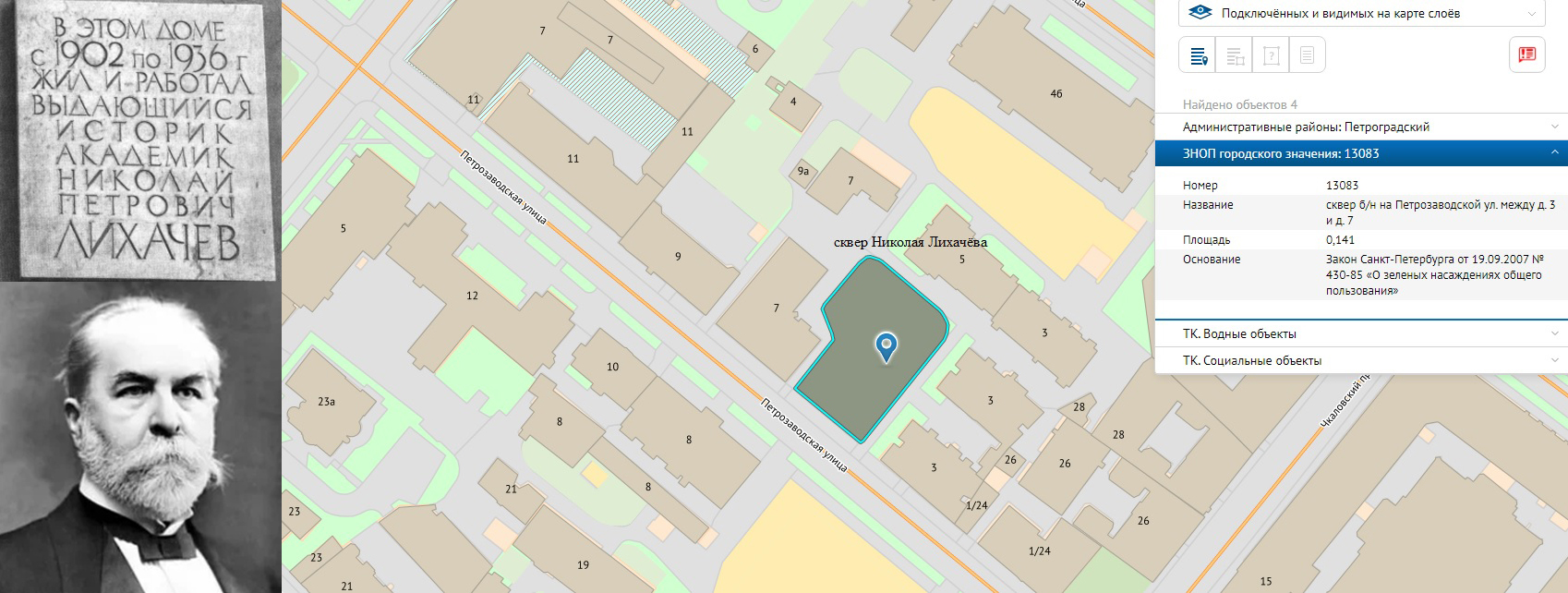

Два сквера на Петроградской стороне также получили имена выдающихся культурных деятелей. На Петрозаводской улице, между домами № 3 и № 7, расположился сквер Николая Лихачёва.

Николай Петрович Лихачёв (1862-1936) – выдающийся историк, академик Академии наук СССР. Он родился в Чистополе, окончил историко-филологический факультет Казанского университета. С 1892 г. преподавал в Императорском Петербургском археологическом институте, основал в нем кафедру дипломатики (эта историческая дисциплина изучает исторические правовые акты и договоры). Николай Петрович был также специалистом по сфрагистике (а эта дисциплина изучает печати и оттиски).

С 1894 г. он стал членом Археографической комиссии, в 1902-1914 гг. был помощником директора Императорской Публичной библиотеки, занимался вопросами истории письменности и первопечатания. Он был также членом Императорского православного Палестинского общества. Н.П. Лихачёв собрал уникальные коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет, печатей, икон. Эти коллекции, часть из которых составляла созданный Лихачёвым Палеографический музей, хранились в его собственном доме (Петрозаводская ул., 7).

После его ареста они были переданы в различные научные и музейные учреждения, а часть коллекций хранит Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, который сейчас занимает дом академика. В 1930 г. Николай Петрович Лихачёв был арестован по «Академическому делу», в 1931-1933 гг. находился в ссылке в Астрахани, затем вернулся в Ленинград. Он похоронен на Смоленском православном кладбище.

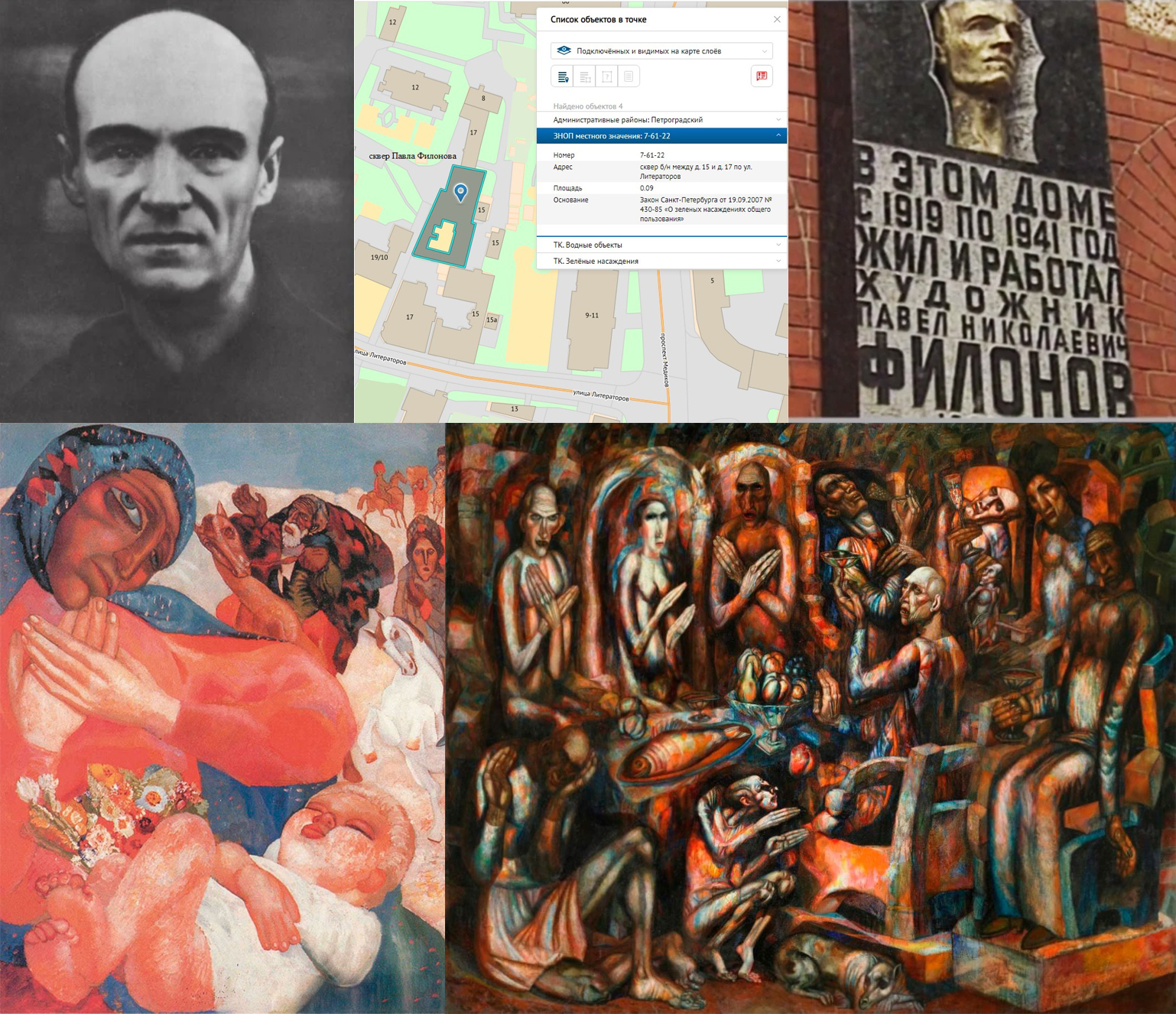

На Аптекарском острове, между домами № 15 и № 17 по улице Литераторов, появился сквер Павла Филонова.

Павел Николаевич Филонов (1883-1941) - выдающийся художник и теоретик искусства, один из лидеров русского авангарда. Родился в Москве, с 1897 г. жил в Санкт-Петербурге, с 1919 г. и до конца жизни – в доме № 19/10 по улице Литераторов, рядом с которым и находится сквер его имени. Выходец из крестьянской семьи, в юности Филонов зарабатывал на жизнь малярными работами и росписями на заказ. В Академию художеств он поступил в 1908 г. после нескольких неудачных попыток из-за недостатка базовой подготовки. Но уже через два года окончательно отошел от академизма, покинул

Академию и стал участвовать в выставках вместе со столпами авангарда - Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой. Филонов утверждал, что кроме формы и цвета в живописи есть целый мир невидимых явлений и взаимодействий. Живописцу недостаточно изобразить только внешнее восприятие объекта — ему нужно выявить законы его развития, эволюции. Картина должна развиваться из точки, как произрастающее зерно. В 1912 г. Филонов впервые ввел в обиход термин «аналитическое искусство»,

Павел Филонов оформлял постановки по пьесам Маяковского, иллюстрировал Велимира Хлебникова. Полтора года он провел в окопах Первой мировой войны.

В 1920-е гг. Филонов создал школу "мастеров аналитического искусства", в 1929 г. Государственный Русский музей подготовил персональную выставку художника. Однако она так и не открылась: авангардистские искания уже не вписывались в жесткие рамки социалистического искусства.

Павел Филонов умер от голода в блокадном Ленинграде. Он похоронен на Серафимовском кладбище.

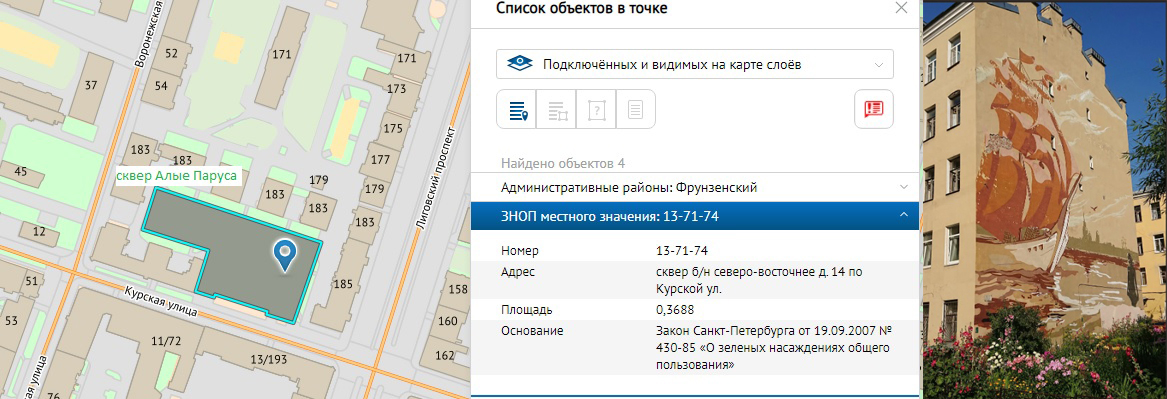

сквер Алые Паруса, наименованный в северной части Фрунзенского района, напоминает о знаменитой феерии Александра Грина и о прекрасной петербургской традиции праздника выпускников. Он назван так по просьбе местных жителей, поскольку брандмауэр соседнего со сквером дома № 183, литера Б, по Лиговскому проспекту украшает художественная композиция на тему "Алые паруса".

Также во Фрунзенском районе, южнее дома № 25 по Пражской улице, наименован Ивовый сквер. Это название тоже присвоено по просьбе местных жителей и связано с тем, что в сквере растут серебристые ивы.

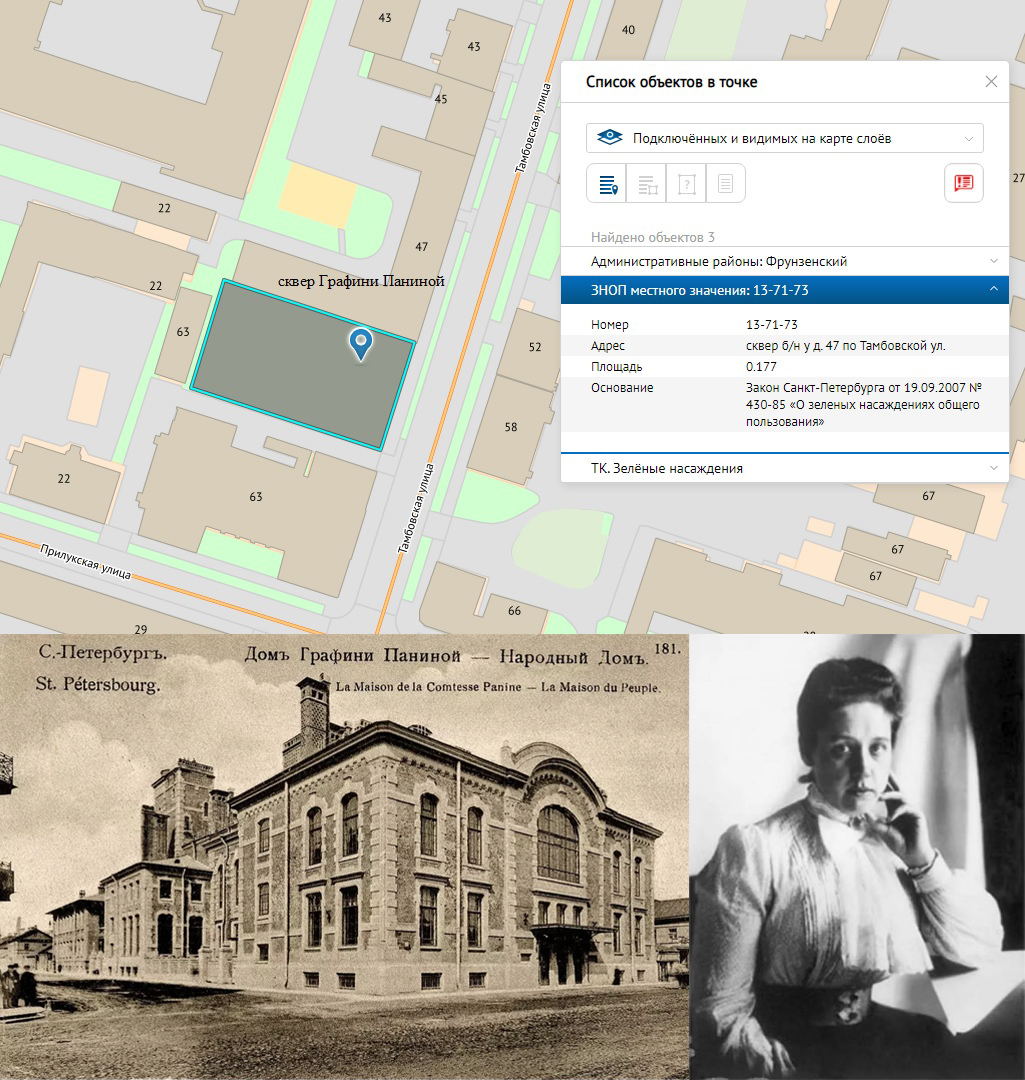

Рядом с домом № 63 по Тамбовской улице появился сквер Графини Паниной. Он наименован в честь видной российской общественной деятельницы и благотворительницы Софьи Владимировны Паниной (1871-1956).

Она родилась в Москве, закончила Высшие женские (Бестужевские) курсы в Санкт-Петербурге. Уже с молодости графиня Панина активно занималась благотворительностью, открыв в 1891 г. бесплатную столовую для рабочих детей на Лиговке. Она возглавляла ряд благотворительных обществ, работала в Постоянной комиссии по устройству народных чтений. Была товарищем (то есть заместителем) председателя Общества для пособия учащимся в начальных городских училищах и Российского общества защиты женщин.

Самый известный благотворительный проект Паниной – Лиговский народный дом, известный также как Народный дом графини С.В. Паниной (Тамбовская ул., д. 63). Он был сооружен в 1901-1903 гг. полностью на ее личные средства, здание авторства Ю.Ю. Бенуа сейчас является объектом культурного наследия. Полуподвальные помещения дома были отданы под мастерские. На первом этаже находились столовая, гимнастический зал, библиотека и читальня с органом. Второй этаж занимали учебные кабинеты для рабочих и Большой зал на 1000 зрителей, в котором шли спектакли драматического театра. В башне дома была открыта первая в стране общественная обсерватория. В этом здании сейчас находится Санкт-Петербургский Дом культуры железнодорожников, в котором работает Драматический театр имени графини Паниной.

Софья Панина участвовала в демократическом движении, за свои либеральные взгляды удостоившись от консерваторов прозвища "красная графиня". Она была членом партии кадетов (конституционных демократов), с 24 мая 1917 г. – член ЦК. Во Временном правительстве Панина занимала должности товарища министра государственного призрения и товарища министра народного просвещения. В начале 1918 г. она выехала на Юг России, с 1920 г. находилась в эмиграции, где вела активную общественную и культурную деятельность в русском сообществе.

С.В. Панина жила в Чехословакии, после начала нацистской оккупации переселилась в США. Она похоронена на кладбище Успенского женского Новодивеевского монастыря в Нануэте, штат Нью-Йорк.

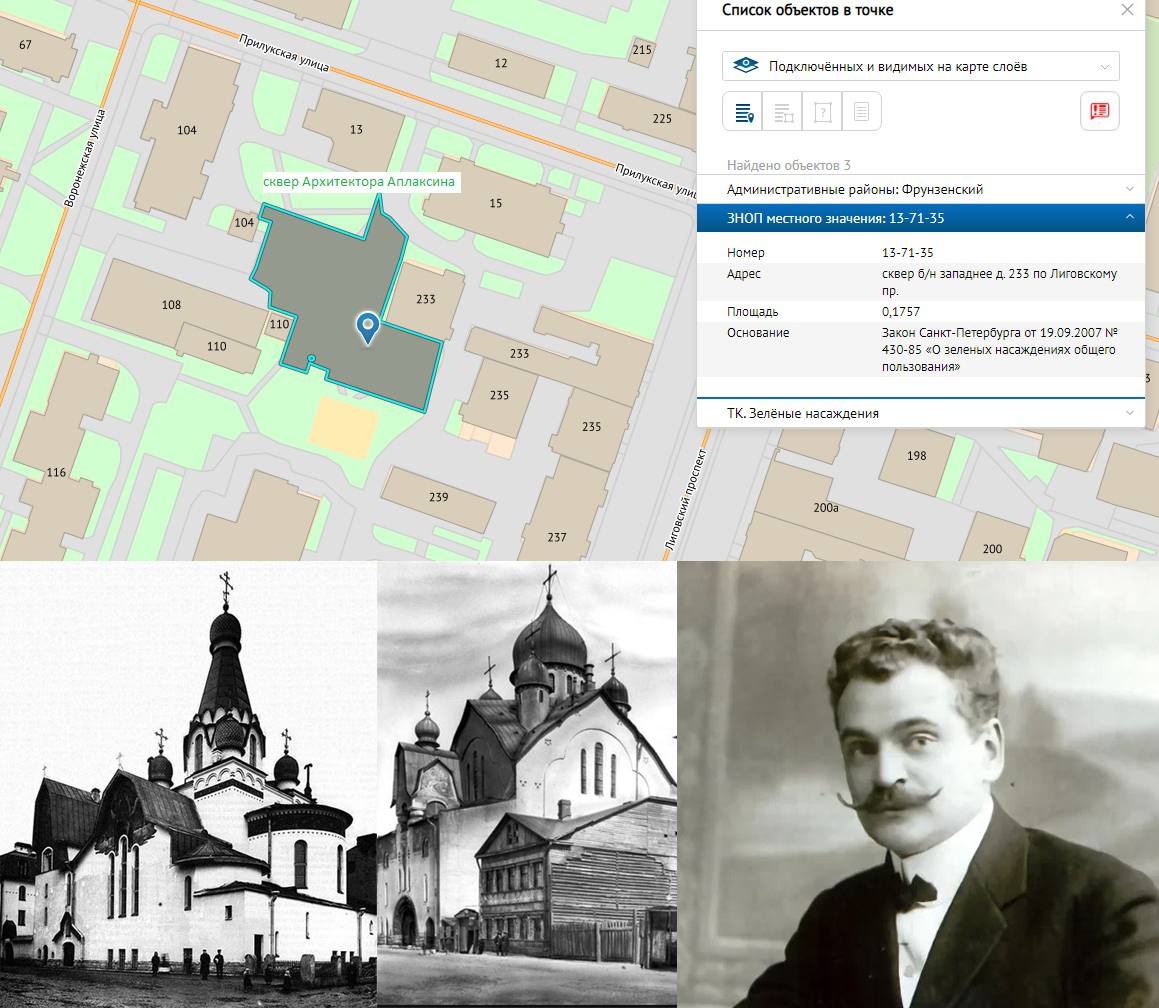

Сквер, находящийся в глубине квартала у дома № 233 по Лиговскому проспекту, получил название сквер Архитектора Аплаксина. Оно дано в честь самобытного петербургского зодчего Андрея Петровича Аплаксина (1879-1931), епархиального архитектора Санкт-Петербургской епархии в 1906-1914 гг.

А.П. Аплаксин родился в Петербурге, получил архитектурное образование в Институте гражданских инженеров, который закончил в 1904 г. С 1906 г. он занимался церковным строительством в Санкт-Петербурге и губернии, а также реставрационными работами и исследованиями в области истории архитектуры. Аплаксин работал в неорусском стиле, активно используя контрастные столкновения различных геометрических форм.

В Петербурге сохранились построенные им церковь св. благоверной княгини Анны Кашинской (Большой Сампсониевский пр., 53) и подворье Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря с церковью св. митрополита Петра Московского и жилыми корпусами (Роменская ул., 12). Недавно восстановлен также храм свв. Петра и Павла в Дибунах, в советские годы превращенный в склад. А сквер Архитектора Аплаксина находится у места, где стояла несохранившаяся Казанская церковь подворья Пекинской православной миссии (Воронежская ул., д. 110) - последний возведенный им храм.

В 1914 г., с началом Первой мировой войны, А.П. Аплаксин поступил на военную службу и долгие годы занимался только военным и железнодорожным строительством. К архитектурной деятельности он уже не вернулся.

Андрей Петрович Аплаксин похоронен на Смоленском православном кладбище.

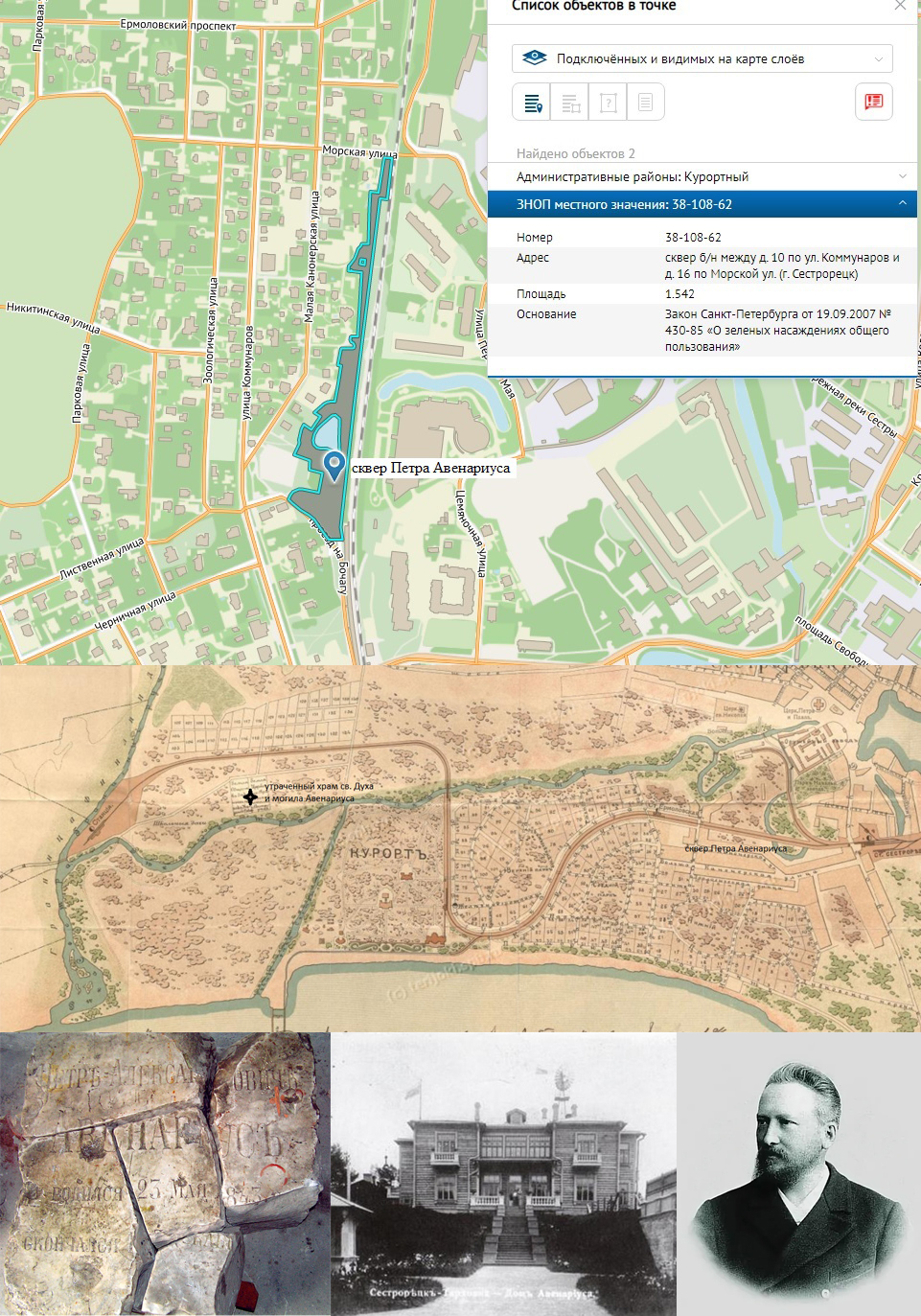

Новые названия скверов появились и в Сестрорецке. Сквер между домом № 10 по улице Коммунаров и домом № 16 по Морской улице, недалеко от сестрорецкого вокзала, стал сквером Петра Авенариуса, в память о создателе Сестрорецкой ж.д. линии и Сестрорецкого Курорта.

Пётр Александрович Авенариус (1843-1909) – уроженец Петергофа. Он получил образование морского механика, в молодости много плавал по свету на кораблях Балтийского флота, в 1870-х гг. работал в Московско-Брестской железнодорожной компании. В 1889 г. Авенариус возглавил Акционерное общество Приморской железной дороги, связавшей в 1894 г. Санкт-Петербург и Сестрорецк.

В 1898 году Авенариус стал инициатором создания Сестрорецкого Курорта – новейшего санаторно-курортного комплекса, открытого в 1900 г. и ставшего известным оздоровительным центром, удостоенным «Гран При» на Всемирной бальнеологической выставке в Спа (Бельгия). Курорт в Сестрорецке был также центром культурного притяжения, в его курзале выступали известные певцы и музыканты.

Пётр Авенариус был похоронен в Сестрорецке у храма св. Духа недалеко от Курорта, храм и могила не сохранились. В перестроенном виде сохранился дом Авенариуса в Тарховке (Федотовская дорожка, д. 42/22), в нем позднее долгое время находился военный санаторий. Современная улица Максима Горького в Сестрорецке до 1930-х гг. носила название Авенариусская улица.

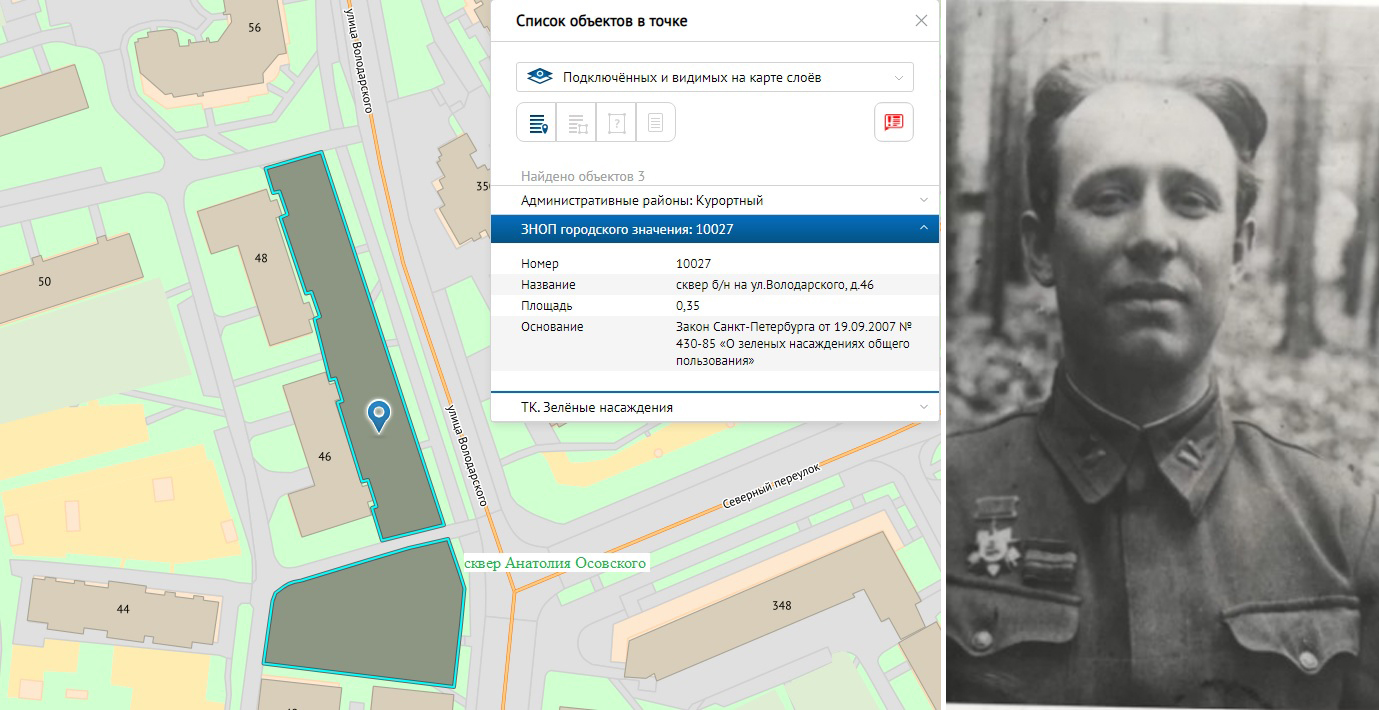

Другой сестрорецкий сквер, у дома №46 по улице Володарского, получил название сквер Анатолия Осовского.

Анатолий Иванович Осовский (1909-1944)– уроженец города Тотьмы (ныне - Вологодская обл.), в 1933-1939 гг. работал в тресте «Леноблкино» Ленинградской области. В январе-марте 1940 г. он участвовал в советско-финляндской войне, был уволен в запас в звании старшего лейтенанта. В 1940-1941 гг. А.И. Осовский возглавлял Териокское межрайонное отделение кинофикации.

С началом Великой Отечественной войны Анатолий Осовский назначен командиром взвода 2-й роты Териокского истребительного батальона НКВД, затем находился в составе истребительного батальона с дислокацией в Сестрорецке. 1 сентября 1941 г. А.И. Осовский во главе отряда ополченцев держал оборону против наступающих финских войск в районе старой таможни и не допустил прорыва врага к Сестрорецку. До октября 1941 г. он был начальником штаба Сестрорецкого истребительного батальона, затем воевал в составе 3-го стрелкового полка 291-й стрелковой дивизии, в звании майора был начальником штаба 615-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях на Ленинградском, Волховском, Воронежском, 1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах, освобождал города Воронеж, Харьков, Львов, Киев, был трижды ранен.

Майор Осовский погиб на боевом посту 20 августа 1944 г. За боевые заслуги он был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени (последним - посмертно).

Полный текст постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2025 № 867 (О присвоении наименований безымянным территориям зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга) расположен по ссылке